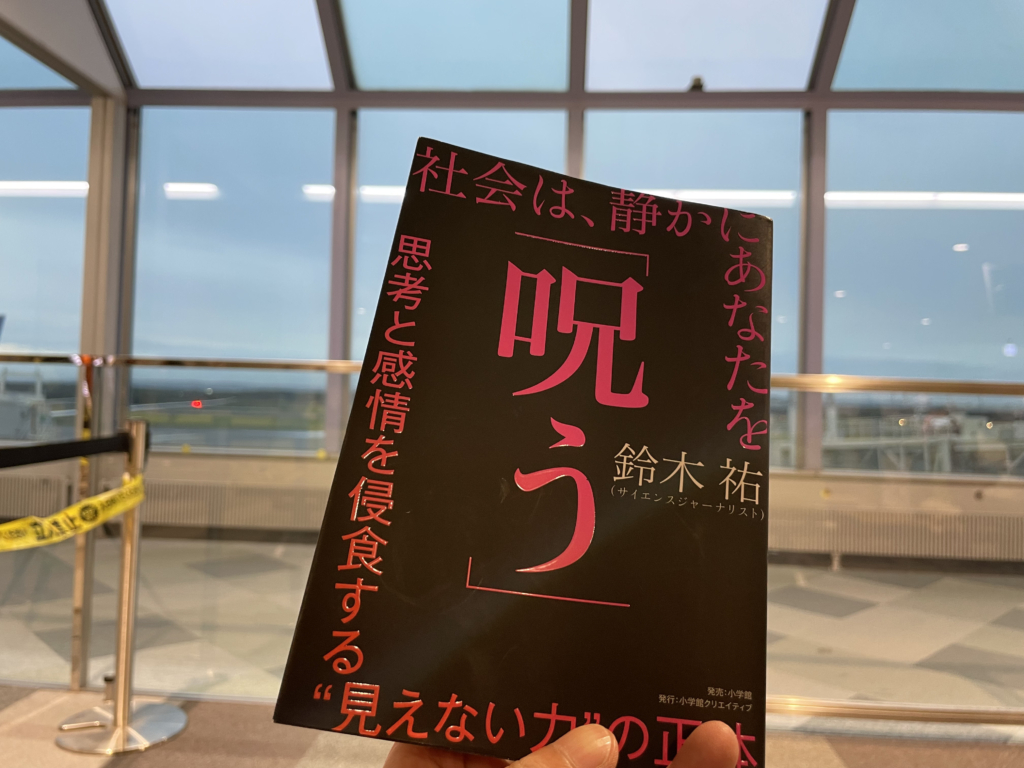

【本】社会は、静かにあなたを「呪う」

ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜

社会は、静かにあなたを「呪う」

旅の往復で2回も読んでしまった。

私にとって,集中して読書するのにいちばん適した環境はこういうタイミングなのだろうなぁ。

副題は『思考と感情を侵蝕する”見えない力”の正体』。

著者は鈴木祐氏。

年に5000本の研究論文を読むサイエンスジャーナリストである。

研究者ではなく論文読者であるがゆえに,毎度メタ分析と考察が面白い。

↑公式ブログ。

毎日更新している私より更新頻度が高い。

タイトルからは分かりづらいが,現代社会の呪いの言葉(『好きなことをやれ』だの『人は遺伝で決まる』等々)に対し,最新の科学のメタ分析から得られる知見を読める本。

目次は以下。

- 序章:「呪い」とは何か?

- 他人の言葉が知らず知らずのうちに私たちの思考と行動を支配する現象を“呪い”と定義。

- SNSやメディア、教育、文化が発するメッセージが個人に心理的圧力を与え、生きづらさを生む構造を明らかにする。

- 第1章:「日本の未来に希望はない」という呪い

- 「日本は終わった」「衰退国家だ」という絶望的なメッセージが人々の行動力と挑戦心を奪う。

- しかし、実際には「悲観バイアス」や「情報の偏り」が多く、統計的な根拠に乏しい。

- 第2章:「幸せになるために生きよう」という呪い

- 「人生は幸せになるためのもの」という前提が、逆に不幸を増やす可能性。

- 幸福を追い求めすぎると、比較・自己否定・焦燥が強まり、本末転倒になる。

- 第3章:「競争や成長から逃げよ」という呪い

- 「競争は悪」「成長なんて不要」という言説が広がる一方で、挑戦を放棄する風潮を生む。

- 健全な競争や成長は、本来人間にとって自然な欲求であり、幸福にもつながる。

- 第4章:「情熱を持って仕事をせよ」という呪い

- 「やりたいことを仕事に」「好きなことで生きていく」が強迫観念になっている。

- 情熱を前提にすると、普通の仕事や一時的な迷いが“ダメなこと”に感じられてしまう。

- 第5章:「人生は遺伝で決まる」という呪い

- 「親ガチャ」や「遺伝子至上主義」が流行するが、実際には後天的な要因も多い。

- 遺伝の影響は確かに存在するが、それを理由に「どうせ無理」と思考停止するのは誤り。

- 終章:「呪い」から自由になるために

- どんな“正論”も疑ってみる視点を持つこと。

- 思考のオーナーシップを取り戻すには、「誰の言葉か?」を意識的に問い直すことが鍵。

- 呪いの構造を知ることで、外部の価値観に振り回されず、自分の意志で選択できるようになる。

目次だけでも面白いものだが,内容はより面白かった。

ここで簡略化して述べると陳腐なものになってしまいそうだけれど,すぐ完結する細かい話くらいを。

アデレード大学などが思春期の若者を調べたところ,肥満の友人が多い者ほど,本人も肥満になる確率が上がる傾向が見られた。

↑これなどは分かりやすく面白い。

肥満に限らず,関わる人によって人からの影響を知らず知らず受けるのだと分かりやすい例だなぁと思いながら読む。

近年の研究により,自己の「幸せ」や「楽しさ」を追求する人ほど,実際の幸福度は下がることがわかってきたのだ。

↑これも面白い。

不随する内容については,ここで述べると誤解を招きそうに感じられるため,関心のある人はぜひ読んでみては。

脱成長は,人間の根本的な欲求を奪う

脱成長は,不要な人間を作り出す

↑つい最近,友人が『向上心があるからやっていける なくなったら終わりかなと思ってます』と述べていたのを思い出す。

仕事であれ,趣味であれ,社会貢献であれ,日常生活の細かなことであれ,……向上心,工夫する楽しさといったものが,生活を紡いでいくモチベーションになるのかなぁと,そんなことを思う。

「情熱」は,長期的な仕事の生産性を下げる

「情熱」が強くなるほど,逆境に弱くなる

「情熱」は,自分を見る目を曇らせる

【目標の副作用1】高い目標は,一部の強者しか幸せにしない

【目標の副作用2】目標のせいでモチベーションが下がる

【目標の副作用3】目標のせいで危険な行動が増える

↑これらも各項目の内容が面白かった。

特に『目標』については,メリットばかりが強調されがちなものだが,デメリットについても冷静に知っておくべきことだろうと私も考えている。

2000年ごろから『目標』について慎重な見方を示す研究者が増えているらしい。

すなわち遺伝率とは,条件によって簡単に数値が変動する”相対的な指標”なわけだ。

IQの遺伝率が年齢とともに増えるのは,「遺伝の影響が強くなるから」ではなく,「大人になると環境の影響が少なくなるため,遺伝の影響が大きく見える」だけだからだ。

↑これらについても,数値の算出の仕方にさかのぼって考察されており,世に出回っている結論だけを拾っていく人たちが誤認しているだけだと分かりやすい内容であった。

事実,ここ十数年の研究では,私たちの性格が,思ったより簡単に変わることが明らかにされつつある。

なかでも顕著な変化がみられたのは,「自分の人生にとって何が大切か?」という価値観を明確に持つ人たちだった。

↑大人の性格が固定化する(ように見える)のは,生活コミュニティが固定化されやすいから。

意識的にしろ無意識的にしろ,人は場によってペルソナを使い分けているもの。

人から指摘される機会があって初めて気付いたりすることも多いが,表面的な付き合いではなかなかそのような指摘は憚られるかもしれないし,そもそも親しき中にも礼儀ありとして良しとしない風潮もあるかもしれない。

私の場合,新たな趣味を始めることを積極的に行ったり,ふだん巡り会う機会が得られないであろう人と時間を共にする場に出かけたり。

『こういう人でありたいな』と思える部分を見つけては,自身の気質との兼ね合いを考えながら取り入れてゆきたいなぁと,それを信条にしているところがある。

何年か前はもっぱら同級や年上の人からの吸収ばかりであったが,最近は年下の人から教わる機会も増えてきたなぁ。

毎度ながら話がそれた。

ともあれ,SNSやマスメディアなどで,無責任にそれらしい結論を述べられているものごとについて,いくつかの考察を与えてくれる良書であった。

余談。

9/7(日)に広島でトークイベントを行っていたらしい。

気付くのが遅かったなぁ。ザンネン。

9月中は引き続きポップアップされているよう。