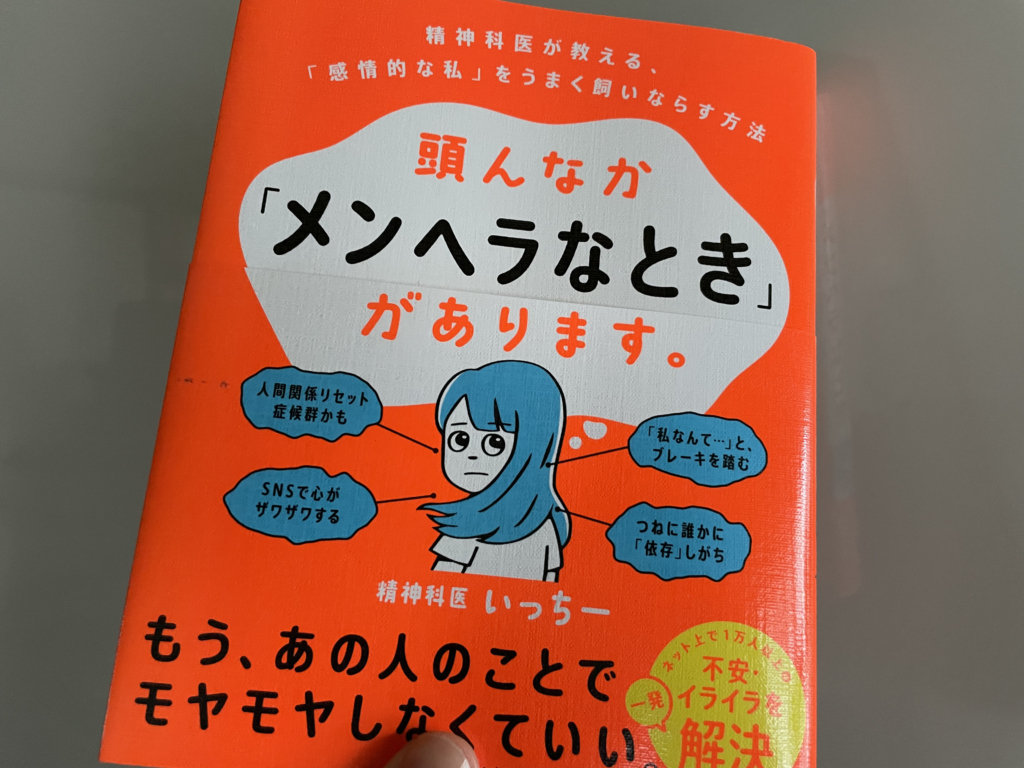

【本】頭んなか「メンヘラ」なときがあります。

私の自己紹介ではありません。

こういうの,注意書きしてなお誤解された状態になることが少なくないんですよねぇ。

脳の機能だから仕方ないか。(読み手の課題として分離。)

『頭んなか「メンヘラ」なときがあります。』

著者は精神科医いっちーこと一林大基氏。

SNSでのハンドルネームがそのままペンネームになっている書籍,一般的になったなぁ。

タイトルから『言い訳本』と誤解されそうだが,本書は『自己認識』『自己管理』『社会的振る舞い』の成長を促す本といえるだろう。

著者に関心があったので読むなど。

目次は以下。

はじめに.「感情的な私」をうまく飼いならす方法

1.頭のなかが「メンヘラなとき」をとらえる

2.「理性的な私」を育てる方法

3.「メンヘラなとき」を脱した6人の話

4.手ごわい「感情的な私」の対処法

5.これからもメンタルを「ずっと安定させる」ための知恵

自身の感情との付き合い方を学べるとともに,感情との付き合いがうまくいっていない他者について,その原因を洞察するのにも役立ちそうな書籍。

これは私の勝手な解釈だが,ザンネンなことに,感情付き合いがうまくいっていない人ほど自身でそれを認められないといった場はよく見かけるもので,届くべき人になかなか響かないだろうなと常々思う。

反面,自省ができ,社会とうまくやっていきたいというポジティブな未来を望んでいる人にとってはとても役に立つ書籍だとも思う。

私の読後感としては,社会適合のための自己認識・意識改革・実践の本であり,重要なのは自覚・受容・習慣化,依存先の分散とcontrollabilityかと改めて思うことができた。

私自身は過去一の逆境を越えて以来メンタルを崩すことは激減したが,ずいぶん参考になった。

(つい先日,某抽選に落選してガチショックでしたが……。)

以下,面白かったところをいくつか抜粋

あたたかい関係を築くこと

問題を克服できると思わないこと

変えられることと変えられないことがあると受容すること

現実的な目標を立てて進もうとすること

自分で決断をすること

失敗しても,そこから学ぼうとすること

前向きな考え方を自分で賞賛すること

長期的な視野が持てること

希望を抱き続けること

自分をいたわってあげること

これは「レジリエンス」にかかわる話題で出てきた項目。

精神年齢によってはこのあたりの解釈がズレて単なる自己甘やかしにもなりかねないが,うまく言語化されまとめられていて分かりやすい。

たとえば,強い孤独感や不幸といった感情にさらされると,心臓病やアルツハイマー病,関節炎などの炎症を伴う病気のリスクを上昇させ,さらにウイルス性の風邪にかかりやすくなるというスイッチが入るそうです。

このスイッチは「どれだけ社会から疎外されているか」という客観的な事実ではなく,「本人がどれだけ孤独を感じているか」という主観的な感情に基づいて操作されています。

病は気から。

私は以前の職場を退職して以来,風邪にもコロナにもかかっていないのだけれど,主観的には孤独感も不幸も感じることはほとんどなくなったなぁと振り返るなど。

塾の授業中や保護者懇談を除き人付き合いはほとんどないのだけれど,『ひとりの時間』がいちばん好きなので,孤独感を覚えることは(ほぼ)なく,前述の逆境以来不幸を感じることも(ほぼ)ないからだろうか。

逆に,孤独感や不幸を感じやすい人は人付き合いや環境の調整がタイヘンだろうなと思う。

特に他者は他者であり制御できるものでもなければ制御すべきものでもないので,自身の望むときに自身の望む他者がいなければ孤独……と感じる場合は不健全になりやすいかもなぁと。

私は過去の想い出を振り返るだけでも満たされる人間なのでそのあたりの自己管理は人よりラクチンか。

ともあれ,休日にスルっと読めた良書であった。